地方文献承载了一方水土的历史与文化记忆,是连接过去与现在的珍贵纽带。上海“海纳百川”的气质自古以来不断吸纳各方移民,“上海”和“上海人”的概念不断更新,在这一背景下,对于上海地方文献的发掘、整理和研究具有重要的现实意义。于个体而言,掌握地方知识,强化自己与地方之间的联系,不仅是为更好地生活,也是为了重新认识自己生活的地方,重新认识自己。

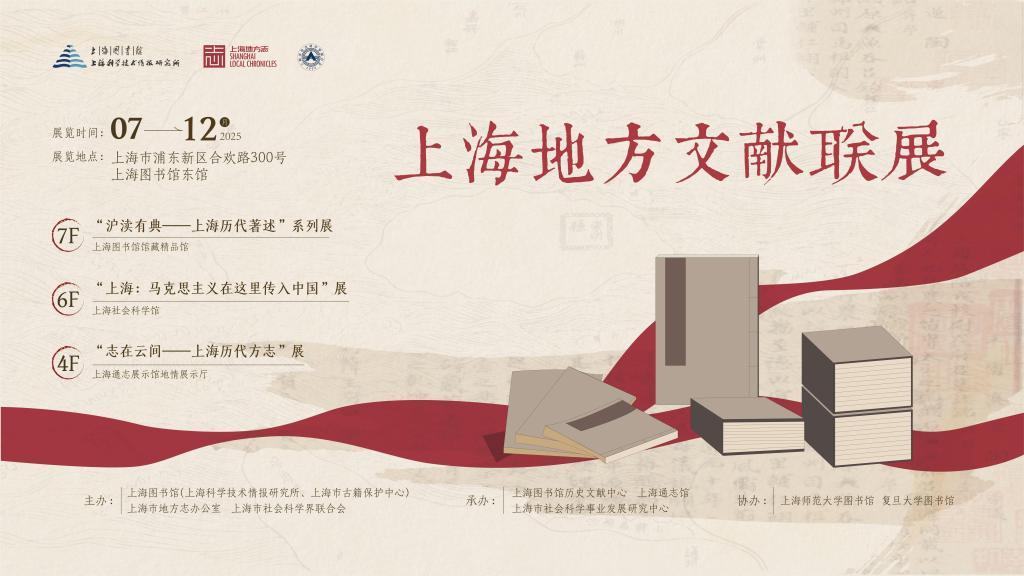

2025年7月14日,上海地方文献联展在上海图书馆东馆正式开幕,展览集合“沪渎有典——上海历代著述系列展”“志在云间——上海历代方志展”“上海:马克思主义在这里传入中国”三大主题展览,以公共展陈的方式带领公众回溯上海江南文化、红色文化、海派文化生成和传播的历程。

本期回顾,我们将结合展览特色为大家揭示部分精彩藏品背后蕴藏的“上海人”和“上海”之间的故事。上海图书馆研究馆员、上海师范大学特聘教授黄显功和上海通志馆展示活动部主任杨婧也分别从地方文史阅读、方志文化普及等角度出发,为大家分享汲取和掌握地方知识的多样途径。

(本期主持:陈虹静雯)

近期回顾

2022年9月,位于上海图书馆东馆的上海通志展示馆随东馆一同建成开放,为通志馆创新开发利用方志地情资源、面向社会普及宣传上海方志文化提供了新的窗口。不过在长期的方志普及服务与调研中,通志馆的工作人员发现,许多社会公众对于“地方志”基本上是有概念的,但还没有形成系统的认识。

地方文献对于记录一地的历史文化、承载民众记忆的价值自不必说,但对于大多数人来说,即便是在文献内容逐渐公开、获取途径逐渐多样的今天,恐怕仍难以充分发挥它的价值。地方文献内容丰富,涵盖广泛,但多以文言文表述,为公众阅读设下了一定“门槛”;二是文献所描绘的时空图景,初看起来与当下生活仍有一定距离,较难引发读者共鸣,时间一长,大家自然失去了主动接触地方文献的动力。

对地方文献进行公开展陈,帮助公众与地方文献建立联系,是一种经过验证的有效方式。1937年,民国上海市博物馆、上海市通志馆曾联合地方各界各地藏家,共同发起组织了一场“上海文献展览会”。这场展览汇集有关上海市及上海、松江、金山、青浦、奉贤、南汇、川沙、太仓、嘉定、宝山等十县的文献物品。开展后,展厅平均每日接待约2000名观众前来一睹上海地区在历史、文化等方面的成就。

"志在云间——上海历代方志展"展厅,上海图书馆东馆4楼

当年上海举办地方文献展览会,既是特殊时局下国人民族危机意识的表达,也有受到嘉兴、杭州和苏州等地成功举办同类展览的启发。展览在《申报》上多次刊载展品征集消息,并强调筹办上海文献展览会是“为引起社会上对于上海文献之认识与研究起见”,希望“借此机会,搜罗各种文物,可使生长于大上海之三百余万市民,咸能认识百年来上海之全貌”。

通过上海“知识”强化公众的地方认同,是地方文献展览的追求之一。之所以要塑造这种认同或者说“上海人”意识,部分缘故在于上海自古携带的“移民社会”基因,使得“上海人”这个群体也要经历从无到有的过程。地方文献拓宽了想象“上海”以及“上海人”的边界和可能,与今日的都市形象不同,上海曾以“隐逸之地”登上历史舞台,较早一批在上海留下著述的人不少都是移民。

上海历代著述系列展现场有一件特殊的藏品——元至元刻本《船子和尚拨棹歌》,其内容创作者是唐代一位法号德诚的和尚。德诚原本是澧州(今湖南澧县)药山惟俨禅师的法嗣,尽道三十年后辗转来到华亭(今上海松江)隐居。从澧州到华亭在当时并不容易,可德诚在上海期间,主要是在朱泾(在今上海金山)一带泛舟渡客、随缘化导,当地人都用“船子”(小舟)来称呼他。船子和尚勤于垂钓,但往往是“夜静水寒鱼不食,满船空载月明归”,好在他并不执念于此,因为他的信念在于“渡人”和“传道”。现存的三十九首《拨棹歌》,就是船子和尚泛舟时的所见所想,充满了哲思与禅意,通过它我们得以看见一个与都市相去甚远、空灵幽僻的上海形象。

上海图书馆藏《船子和尚拨棹歌》五卷,元至元刻本。上海历代著述系列展现场展出,陈虹静雯摄

古代上海的图景是由生活在上海的个体之命运编织而成的。元末兵乱,松江迎来另一“移民”——台州黄岩人陶宗仪。起初陶宗仪是为躲避兵祸来到松江,因为他的妻子费元珍正是松江人。后来他们一家搬去泗泾南村,耕作为生,之后屡屡获得他人举荐,可次次都以借口推辞,将时间留给讲学、著述。这样的生活方式,陶宗仪应该是乐在其中,一个证据就是:仅仅在南村生活期间,他就编著完成了《游志续编》《草莽私乘》《古刻丛钞》《书史会要》《沧浪棹歌》《说郛》《南村辍耕录》等作品,其中《南村辍耕录》记载了相当多松江本地的人物事迹,包括藏书家庄肃,画家夏文彦、黄公望等生活在上海的知识分子。

上海图书馆藏《南村辍耕录》三十卷,明成化十年戴珊刻本。上海历代著述系列展现场展出,陈虹静雯摄

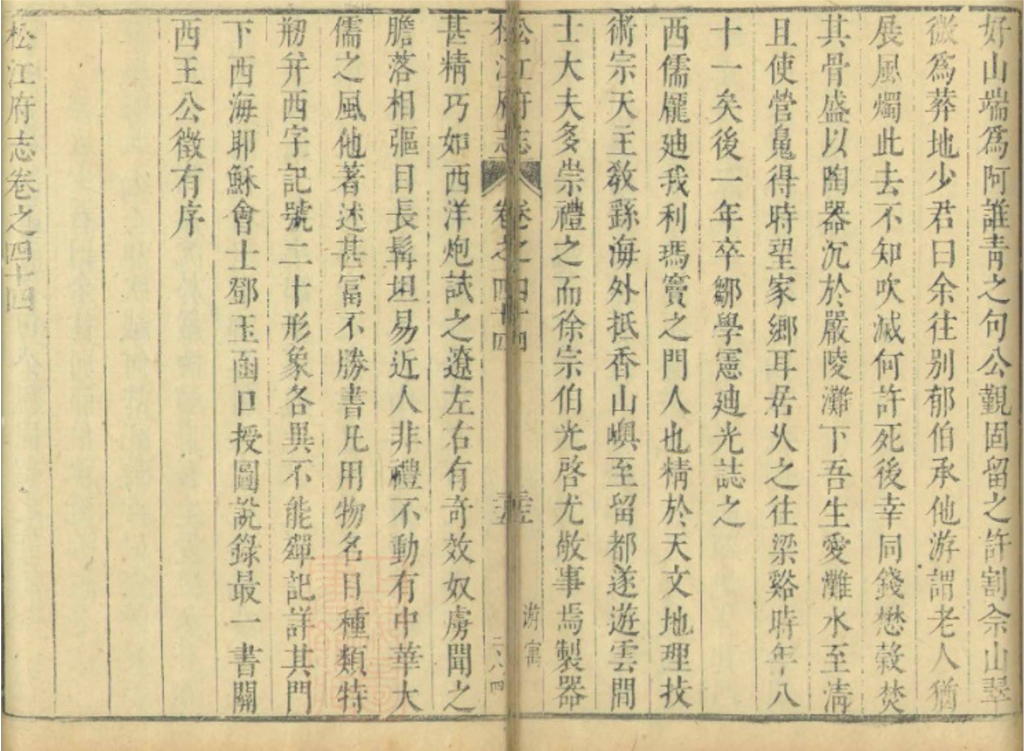

古代上海虽被视作隐逸之地,但居于此处的人心态并不封闭。时间来到晚明,二十一岁就考中秀才的华亭人陈继儒在连续三次乡试落选之后,决意走向隐居之路,先后在小昆山、东佘山闭门著述,同时依然与书画大家董其昌、旅行家徐霞客等人保持来往。今天我们对陈继儒成就的讨论多集中在诗文、书画等方面,恐怕少有人知道他曾担任(崇祯)《松江府志》主纂。在这部关于松江的地方志书中,意大利传教士利玛窦的弟子、来自西班牙的庞迪我(Diego de Pantoja)竟然也作为“游寓”人物优雅登场——“相彄目长髯,坦易近人,非礼不动,有中华大儒之风”,并且“精于天文、地理、技术”“制器甚精巧”,可见上海地区知识分子对于西人西学的欣赏、包容态度。

(崇祯)《松江府志》内页,感兴趣的读者可至上海历代方志展现场观看实物

都说一方水土养一方人,但在上海这样拥有大量移民的地区,这句话反过来说似乎也是成立的——一方人也参与造就一方水土。古代南汇的开发与下砂盐场有着密切联系,自五代后梁开平元年(907)吴越国辟建下砂盐场起,直到清雍正四年(1726)才分建南汇县。南汇首任知县钦琏认为南汇“风气淳朴,士女敦实,行务本业,弗自炫耀”,缺乏历史记载,在他的不懈坚持下,南汇县第一部志书《分建南汇县志》终于修成,其中有大量篇幅记载了这个海滨小县当时的“支柱产业”——熬海煮盐与海漕运盐。

上海历代方志展现场展出位于该志卷首的《南汇县下砂盐场聚灶图》,下砂盐场各个盐灶所在位置一一标识清楚。值得一提的是,这些已经消失的盐灶如今仍以地名的形式保留下来,在浦东地区的地图中,我们仍然能够发现“三灶港”“六灶镇”“七灶村”等地名。

上海图书馆藏(雍正)《分建南汇县志》卷首《南汇县下砂盐场聚灶图》(复制件),清雍正十二年(1734)刻本。上海历代方志展现场展出,陈虹静雯摄

上海图书馆藏元代陈椿著《熬波图》二卷,民国三至六年(1914—1917)罗振玉编《吉石盦丛书》影印嘉庆御画院摹《永乐大典》本。陈椿在元统年间曾担任下砂盐场监司一职,《熬波图》正是在盐场编纂的,其中描绘了熬制海盐的完整过程,并反复吟叹盐民的艰辛。上海历代著述系列展现场展出,陈虹静雯摄

类似的地名更迭在上海地区还有很多,可以说,看似遥远的地方历史其实已在无形之中构成我们今天生活的坐标,它是认识我们生活的地方最鲜活的资料。当然,认识环境首先是为更好地生活,如元末“难民”陶宗仪移居松江之后,在日积月累中将异乡“南村”视作自己的精神归属;明代来华传教士也要四处走动,结识当地官员乃至掌握本土语言,才能顺利开展他们的工作。

关于地方的知识也在无形中强化了我们的身份和归属意识,上海并非开埠之后才成为移民城市,但是现代意义上的“上海人”概念直到20世纪20年代才产生,《近代上海人社会心态(1860—1910)》一书的作者乐正认为,上海人是指“上海特定的文化生态圈与社会结构功能所造就的一种‘社会标准人’”,是共享某种文化观念的社会群体。换言之,因为掌握了关于上海的各种知识,在上海的人也就开始过上一种上海式样的生活,并最终成为上海人。

不仅要帮助公众意识到到地方历史“与我有关”,还要想办法去降低公众的理解门槛。据了解,本次历代方志展在策划阶段即考虑普通公众的需求,在展览第一部分“方志概览”,就对地方志是什么、有着怎样的编纂流程等问题作了直接回答,这都是公众进一步运用上海历代方志资源的基础。地方志中的图像资源也被充分调用起来,展厅里设置了山、湖、书院与官署四种场景的投影,观者站在互动点位,画面中就会出现一位活动小人,或登山泛舟,或读书工作,很有沉浸感。

上海历代方志展现场,陈虹静雯摄

“让普通读者直接阅读地方志还是有些难度的”,黄显功认为,“凡是与地方自然、人文、社会、历史等相关的故事、文章,实际上都属于一种地方文献,它们都会对人起到一种教化作用”。据黄显功回忆,他初入上海图书馆从事地方志采集工作时,还在使用写信、邮寄等手工方式,古籍文献类图书也主要从福州路上的上海古籍书店获得。相比之下,如今公众获取知识的途径非常丰富,市面上的各种古籍影印本、整理本,让普通读者也有机会接触古籍。近几年在上海等地流行的“建筑可阅读”“城市行走”等活动,参与者一边听讲解,一边在城市的街巷、建筑中穿行,也是学习掌握本土文化历史的方式。

杨婧向我们介绍,方志文献的简化和普及工作一直在进行,“上海地情普及系列”丛书,各家媒体开办的地方文史普及专栏,以及长期举办的“上海滩大讲堂”系列讲座等等都是公众接触上海方志文化的方式。目前面临的较大挑战是活动资源难以充分满足大家对知识的需求,“一场活动几十到上百个名额,经常一放出来就‘秒光’了”。未来通志馆希望能与不同社会机构合作,让方志文化与其他领域结合起来,服务更为广阔的公众群体,“方志与读者,应该是‘双向奔赴’的。”

上海地方文献联展位于上海图书馆东馆,展期持续至2025年12月

(文/陈虹静雯,文学硕士、上海近代史爱好者;文中图片除标注外均由上海通志馆提供。本文写作获得黄显功、杨婧两位前辈的指点、帮助,在此表示感谢)

本周主题推荐

书|《方志学概论》

上世纪80年代开始,中国掀起了普修地方志的热潮,方志学研究出现了空前的繁荣,各种方志学论著纷纷问世,大大地丰富了方志学的学科内涵。本书为首轮修志时期第一部方志学领域中的通用教材。全书从方志与方学史的概念、历代方志介绍与评价、中华人民共和国成立后的方志整理与编纂情况、方志编纂的原则与体例、方法与步骤等方面进行了较为全面的论述,是一部体例严明、逻辑清晰、可读性强的方志理论参考书。

书|《上海方志通考》

《上海方志通考》属上海方志研究专著,同时作为区域方志史和人文研究的参考。《上海方志通考》所录方志之书,上起宋代,记述的时间跨越一千多年。在此期间,举凡方志、专志及方志研究资料,共收集688种。

书|《从上海发现历史:现代化进程中的上海人及其社会生活:1927—1937(修订版)》

本书试图从上海寻找诠释"现代中国缩影"的一把锁钥。这不仅需要对人与生活有关的各层面、各领域的实证研究,更需要在此基础上的综合分析与理论架构。过去的得失成败与经验教训,无疑会对今天具有借鉴参考的意义。

活动推荐

上海· 活动|“志”等你来!长三角方志文化周首进上海书展

详情请关注 方志上海微信公众号

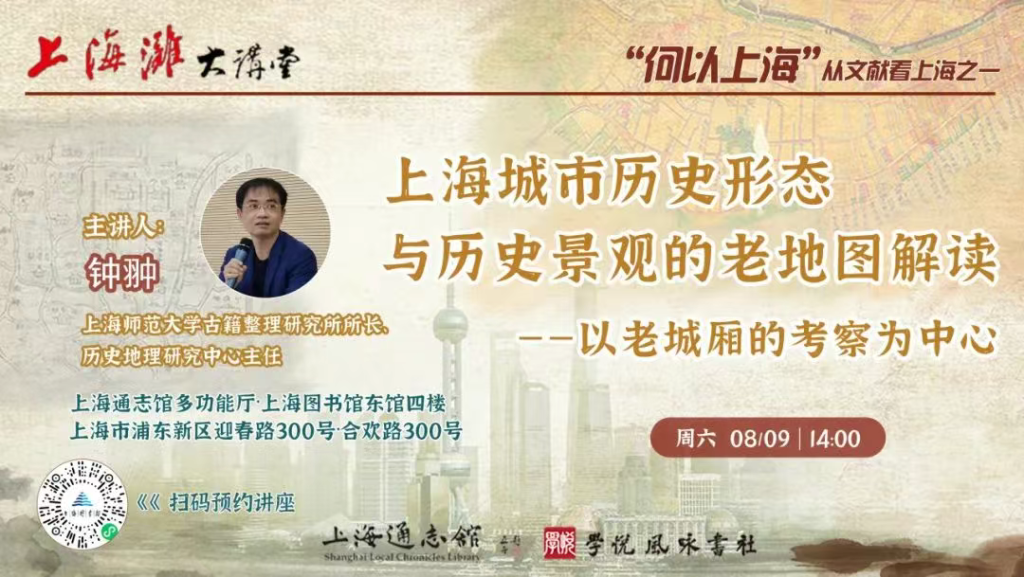

上海·讲座|钟翀:上海城市历史形态与历史景观的老地图解读

详情请关注 上海通志馆微信公众号

上海·讲座|交通工具与城市变迁:银幕里的上海速度

详情请关注 上海电影博物馆微信公众号

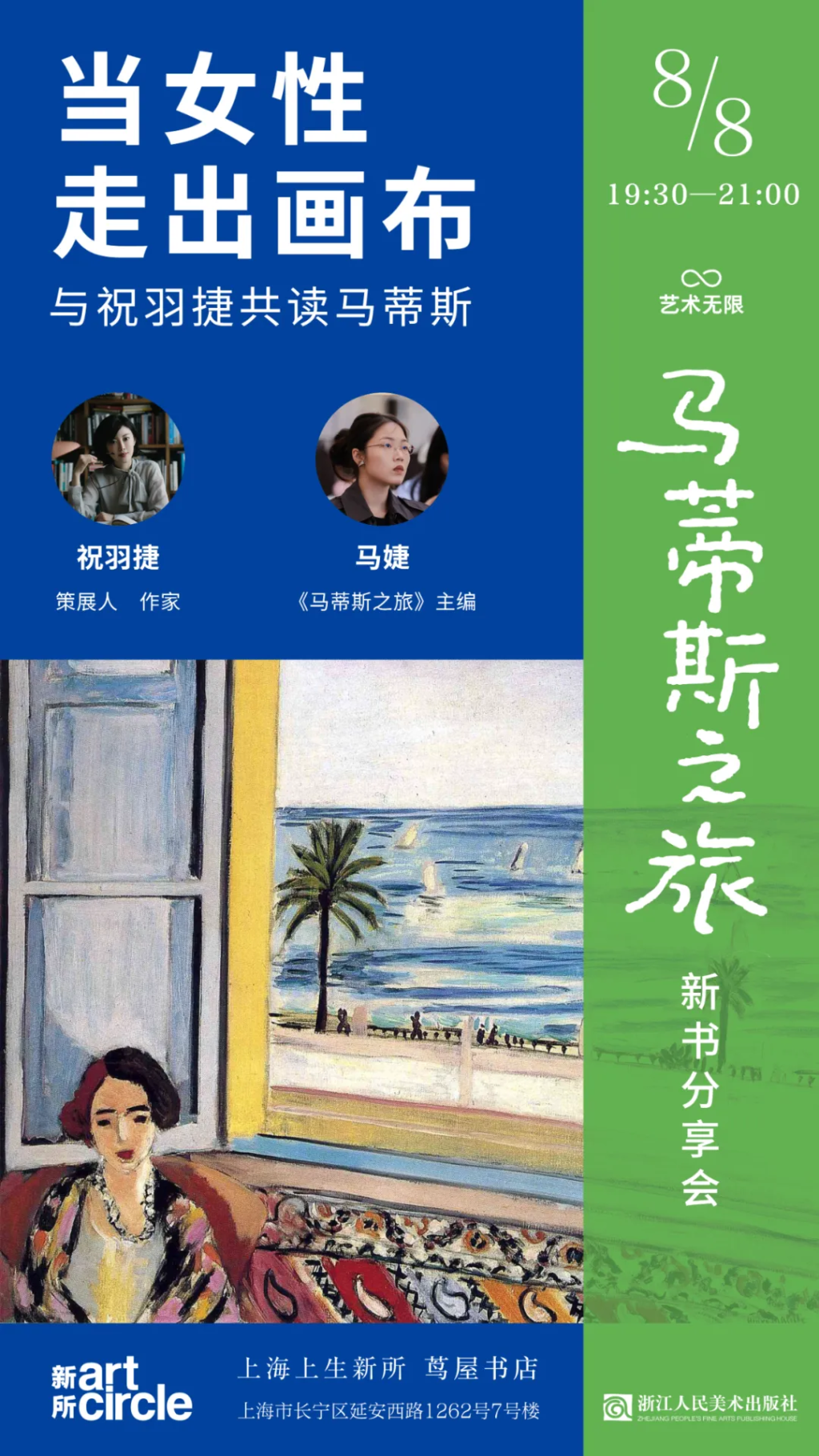

上海·读书会|当女性走出画布:《马蒂斯之旅》新书分享会

详情请关注 上海上生新所 茑屋书店微信公众号

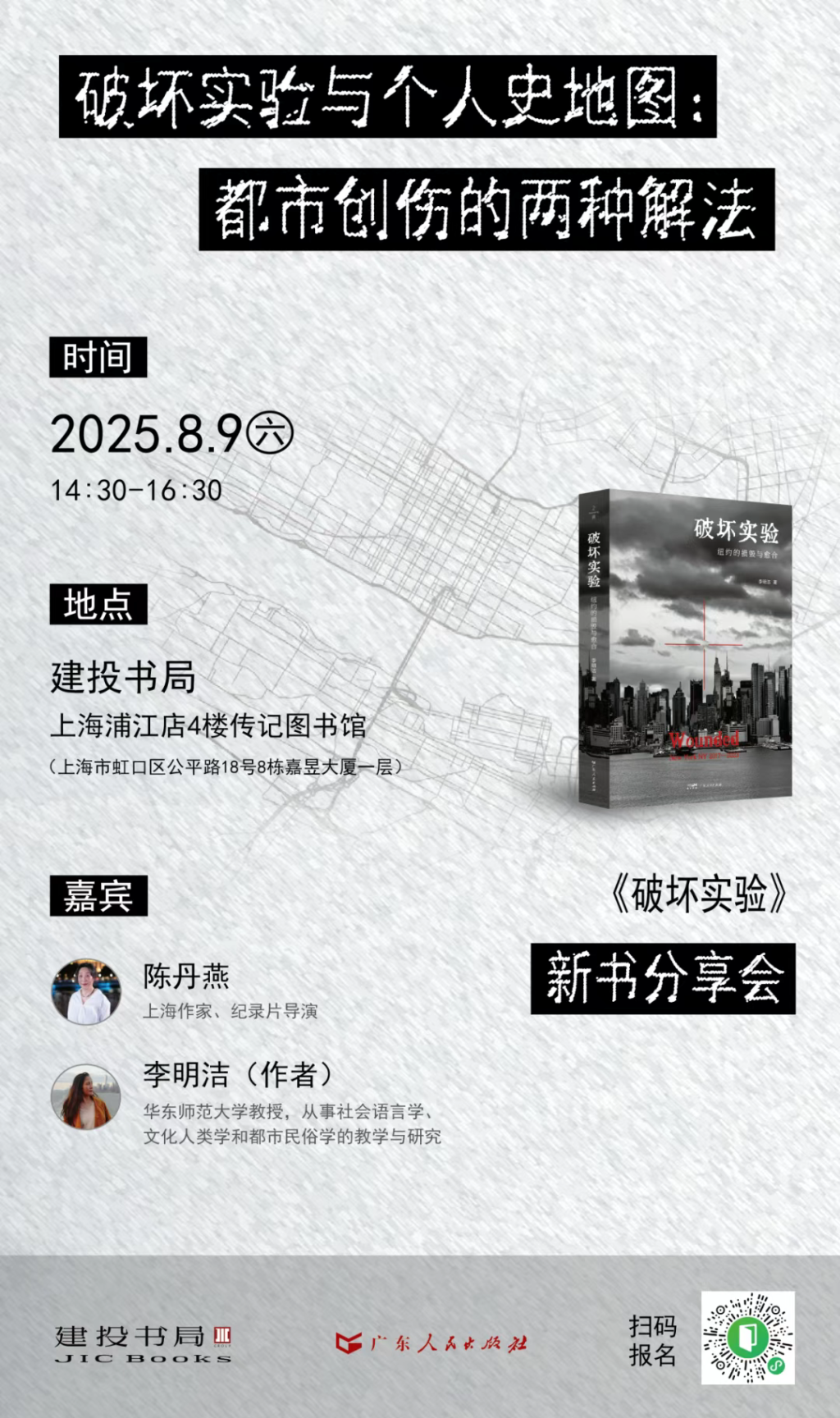

上海·读书会|一部中国学者笔下的纽约“创伤志”

详情请关注 建投书局客微信公众号

上海·分享会|英伦电影旅行灵感分享会

详情请关注 英国驻上海总领馆微信公众号

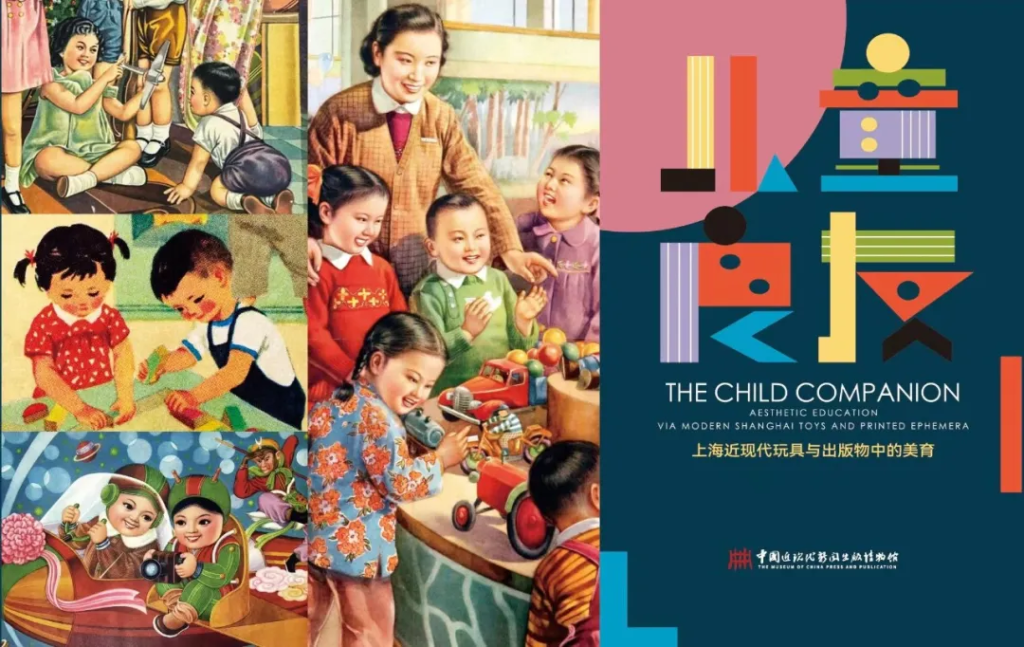

上海·展览|儿童良友——上海近现代玩具与出版物中的美育

详情请关注 中国近现代新闻出版博物馆微信公众号

(如果您想联系我们,请发邮件至dongyl@thepaper.cn)

转载请注明来自夏犹清装修公司,本文标题:《“志”述上海:一周城市生活》

京ICP备2025104030号-3

京ICP备2025104030号-3

还没有评论,来说两句吧...