近日,广东湛江公安办事窗口一块“办不成事窗口”的告示牌,引发网络广泛关注。法治日报记者调查发现,这一看似名称特别的窗口,实则是政府部门聚焦群众“急难愁盼”、整合资源创新服务模式的具体实践。

事实上,“办不成事窗口”并不是新鲜事。早在2022年,《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发〔2022〕5号)就提出:设置“办不成事”反映窗口,提供兜底服务,解决企业和群众办事过程中遇到的疑难事项和复杂问题。此后,各地政务中心大多开设了“办不成事”反映窗口。

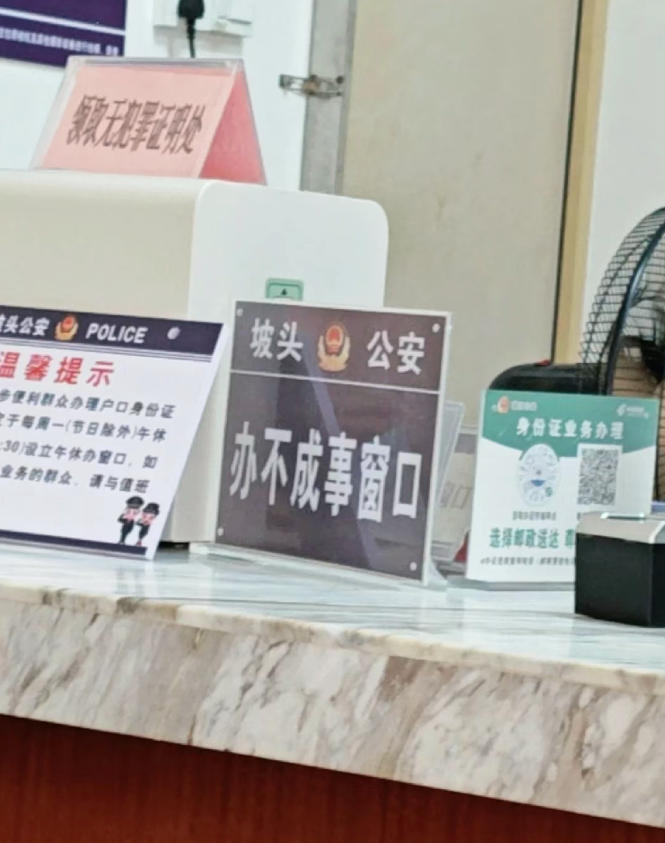

引发热议的“办不成事窗口”。

“办不成事窗口”之所以热议不断,反映出部分社会公众对这一窗口还不熟悉,有些问题还有待梳理清楚。

首先,设立“办不成事”反映窗口,归根到底是特事特办、急事急办的权宜之计,最终让企业群众“办得成事”才是目的。本来,按照规范政务服务窗口设置的要求,政务部门面对前来办事者,应当是“一窗受理、综合服务”。但出现“办不成事”,怎么办?于是就由“办不成事”反映窗口作兜底服务,保证群众办事有人管、能解决、不白跑。

把“办不成”的事兜底办成,只是“办不成事窗口”的第一层追求。有关方面要从“办不成事”到“办成事”的过程中发现问题,尤其是找出办事梗阻、堵点的规律性问题,从而转变服务理念,改进服务流程。

上个月初,国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》,强调推动重点事项清单管理和常态化实施,在更多领域更大范围加强部门协同和服务集成。相信随着“高效办成一件事”成为常态,办得成的事情越来越多,到“办不成事”反映窗口的市民就会越来越少。

其次,名称是“办不成事窗口”,还是“‘办不成事’反映窗口”?有网友表示,“办不成事窗口”的名称表述不够规范,容易让公众产生误解,有人甚至认为是供群众发泄情绪的场所。目前相关部门已针对窗口名称表述不规范的问题开展整改。

确实,相对来说,“‘办不成事’反映窗口”的表述,比“办不成事窗口”要更合适。前者首先是“反映”,是先“接待”,这就可避免群众当遇到“办不成事”时,没有窗口受理的困境。

名称的背后,往往也涉及窗口的权责之分。一些“办不成事”的事,不少事项涉及多个窗口、多个部门间沟通协调存在问题,有的部门和部门、业务和业务、流程和流程之间存在的“空白地带”。这也不是没有的。

热议“办不成事窗口”,是群众对政务服务的关注和期盼。政务服务体现的是政府与群众的关系,服务窗口更决定着办事群众的“第一印象”。从这个意义上,网友对“办不成事窗口”的热议,可以作为对政务服务工作的一种提醒。

转载请注明来自夏犹清装修公司,本文标题:《马上评|“办不成事窗口”何以引发热议》

京ICP备2025104030号-3

京ICP备2025104030号-3

还没有评论,来说两句吧...